このページの目次

1.はじめに

このページでは経営事項審査の審査項目の、技術力Z点について解説します。

経営規模の総合評定値P点に占める割合は、25%におよぶため、ポイントを押さえたうえで点数アップにつなげることが重要です。

2.経営事項審査の確認

経営事項審査の審査項目は大きく4つに分けられており、それぞれの点数に決められた割合をかけ、合計した数値が総合評定値(P点)となります。

以下の項目ごとに点数がつけられ、総合評定値(P点)を算出します。

| 項目 | 内容 |

| 経営状況分析(Y点) | 財務の健全性(負債、収益性、財務状況等) |

| 経営規模(X1、X2点) | 完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益の額など |

| 技術力(Z点) | 技術者数、元請金額など |

| 社会性(W点) | 労働福祉状況、建設機械保有数(社会保険加入など) |

| 総合評定値(P点) | 上記すべてを加味した総合点 |

※総合評定値(P点)算定式

0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) = 総合評定値(P点)

このP点をもとに、入札参加資格の格付けが行われます。

3.技術力の審査について

技術力の審査は、建設業者が技術的にどれだけの施工能力を持っているかを評価する指標です。

技術者の保有資格や経験年数、工事実績などを数値化しZ点という点数で表わされます。

Z点の算定式はこちらです。

Z点 = 技術職員の数の点数(Z1)×0.8 + 元請完成工事高の点数(Z2)×0.2

それぞれ、Z1:技術職員の数の点数、Z2:元請完成工事高の点数について解説していきます。

4.Z1:技術職員の数の点数

Z1:技術職員の数の点数は、技術職員数を点数化し、その点数をZ1算定式にあてはめることで算出します。

順に解説します。

まず技術職員数の点数化です。

技術職員の要件は、以下の表に該当する方が対象で、それぞれ1~6点の点数がつけられます。

| 点数 | 技術職員の区分 |

| 6点 | 1級技術者で、監理技術者講習を受講した者 |

| 5点 | 上記以外の1級技術者 |

| 3点 | 基幹技能者 CCUSの能力評価「レベル4」判定の者 |

| 2点 | 2級技能者 CCUSの能力判定「レベル3」判定の者 |

| 1点 | その他の技能者(実務経験10年など) |

※CCUS:建設キャリアアップシステム

例 建築業者A

1級建築士:2名

2級建築士:5名

5点(一級建築士)×2名 + 2点(二級建築士)×5名 = 20点 となります。

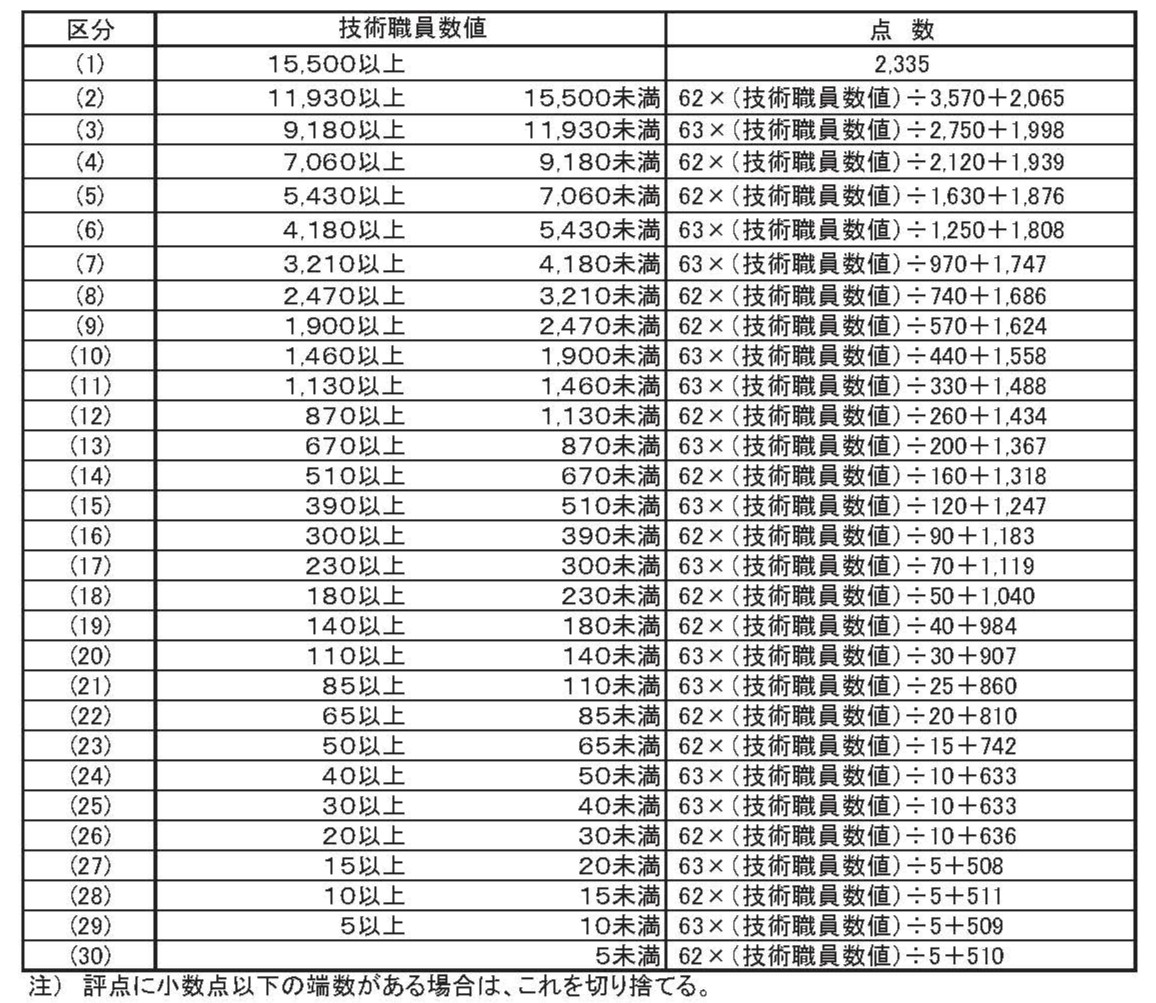

この点数を次の表にあてはめて、Z1を算出します。

千葉県 経営事項審査関係 総合評定値の計算方法 引用

先ほどの例を参考に見ていくと、20点は(26)に該当します。

そのため計算式は、

62×20(技術職員数値)÷10+636となり、

結果、760点が算出されます。

このように「技術職員の数を増やすこと」、「より上位の資格を取得すること」で、点数が積みあがっていくため、高得点を目指すためにも会社をあげて資格取得に取り組むことが重要です。

資格によっては複数業種の技術者として評価の対象になりますが、申請の際に加点対象として記載できる業種は、1人2業種までです。

たとえば、1級建築士を技術職員として記載する場合、建築一式、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック鋼構造物、内装の6つが加点対象となりますが、記載できるのはこの中から2つまでです。

そのため優先して点数をあげたい業種を検討しておくことや、だれをどこで記載するかが重要です。

5.Z2:元請完成工事高の点数

経営規模の審査項目の、X1でも完成工事高が出てきますが、Z2の算定にあたっては、元請として受注した完成工事高に限った金額が対象となります。

元請完成工事高は2年平均または3年平均を自身で選んで使用することができるため、自社に有利な方を選ぶことができます。

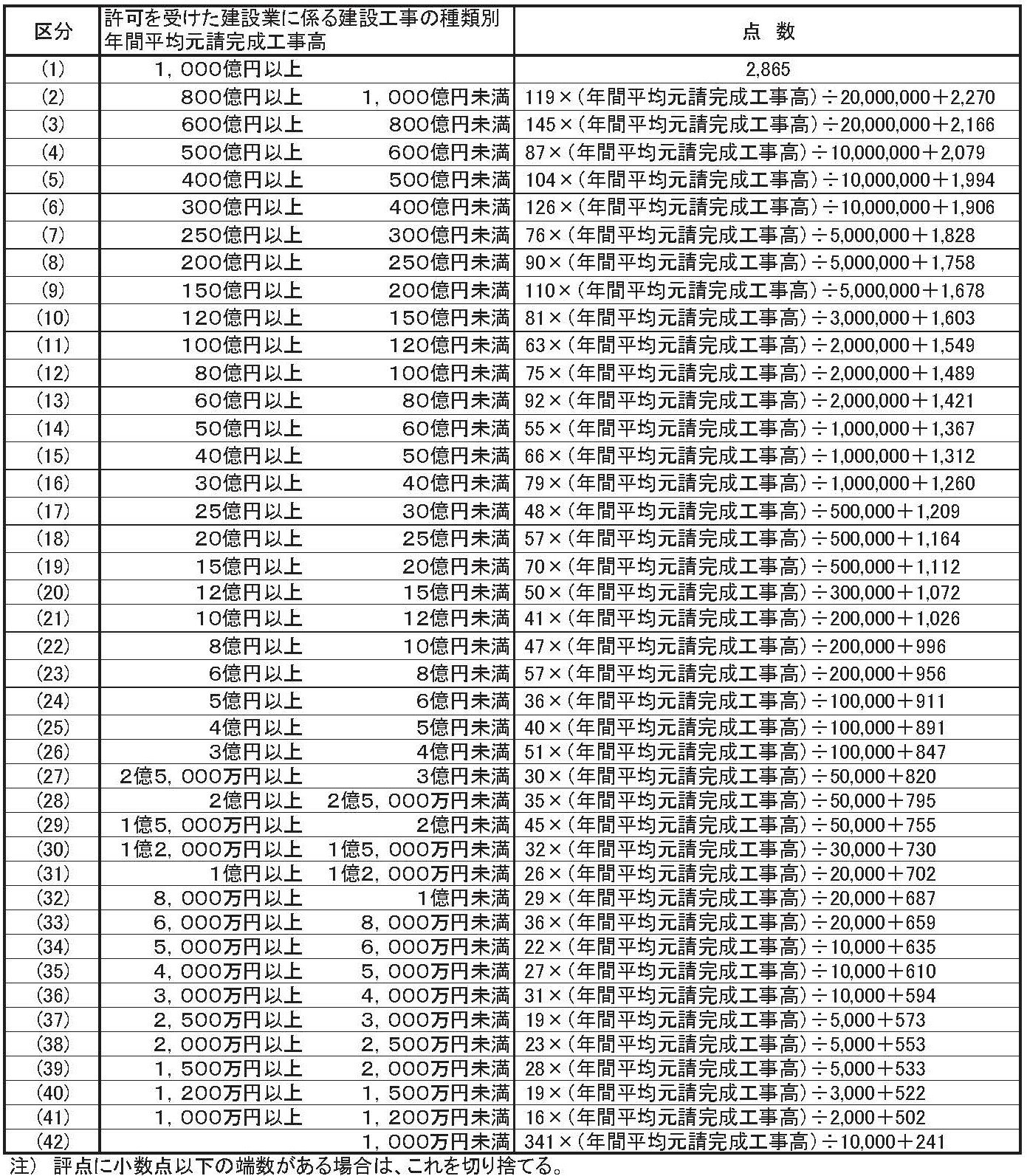

点数は以下の表に元請完成工事高をあてはめて算出します。

千葉県 経営事項審査関係 総合評定値の計算方法 引用

算定例

建築業者A

平均元請完成工事高が5000万円の場合、

そのため算定式は

22×50,000÷10000+635 = 745点(Z2の点数)となります。

6.技術力Z点の算定

先に記載のようにZ点は、Z1とZ2の点数をもとに、以下の算定式から求めます。

Z点 = 技術職員の数の点数(Z1)×0.8 + 元請完成工事高の点数(Z2)×0.2

例の建築業者Aを参考に、Zを算出します。

建築業者A

Z1点 → 760点

Z2点 → 745点

Z点 = 760点×0.8 + 745×0.2 = 757点

Z点は757点と算出されます。

7.技術力Z点の点数アップのポイント

Z点の点数アップは、なんといっても資格者を増やすことが重要になります。

会社として資格者を増やしたいという思いはあっても、実際に取得する社員側は仕事以外の時間を勉強に費やす必要や、勉強にかかる費用の問題など、簡単に取り組むことはできません。

そのため会社として資格取得に向けた、休暇制度や費用負担のサポート体制を充実させていくことが、結果として会社の技術力向上につながると考えられます。

以下、資格取得に取り組む会社の、取り組み事例を記載しています。

参考にしていただけたら幸いです。

7-1.特別休暇制度の設定

試験日や模擬試験、予備校への通学日を特別休暇、特別時間休を使用することで、勉強時間の確保をサポート

7-2.合格祝い金、資格手当の設定

資格取得者を対象に、合格祝い金を支給

資格取得による処遇改善が目に見える形にすることで、社員側の気持ちの後押しにつながる

人材確保の観点から、複数年に分けて支給するケースも有

7-3.受験費用・勉強費用の補助

試験を受ける際の費用や、予備校への通学費の一部または全額を補助

場合によっては試験の回数ごとに補助金額を変えるケースも有

8.まとめ

Z点はP点に占める割合も25%と高く、点数アップを狙ううえでも優先順位が高い項目です。

技術者の確保は会社側の気持ちだけでなく、技術者側に寄り添った体制づくりも重要になるため、経営事項審査を機に社内の環境整備にも取り組んでいくことをお勧めします。

9.申請にあたって

弊社は経営状況分析申請、経営事項審査、入札参加資格代行申請を行っております。

・何から準備したらいいのか分からない

・経営事項審査で何点くらいになるのか知りたい

・いつごろから入札に感化できるのか など

経営事項審査、入札参加に関するご相談はお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にて、ご連

ください。